なんとなく感じる身体の不調・・・

実は、冷えが原因かもしれません。

冷えは万病のもととも言われています。

こちらの記事では、冷えや不調に悩む方へアーユルヴェーダ的冷え対策についてお伝えしていきます。

日常生活で感じやすい不調

ちほ

ちほ次のような症状に悩んでいませんか?

- 偏頭痛

- 肩こり

- 腰痛

- 肌荒れ

- 便秘

- 生理痛

- 生理不順

- 寝つきが悪い

- 眠りが浅い

- 朝なかなか起きられない

これらの症状の元になっているのは、冷えかもしれません。

冷え性に関する実態調査によると

8割以上の女性が冷えを感じており

なかでも手先・足先が冷える末端冷え性の方が多いことがわかっています。

冷えは万病のもととも言われていますね。

冷え対策については下記↓の記事も参考にしてくださいね~

冷えは、西洋医学では病気と診断されませんが、東洋医学では未病と言われます。

未病!?

未病は、病気の一歩手前の状態で、様々な病気の原因となっていきます。

冷えを改善していけば、未病の状態から脱出し、あなたの感じている不調な症状ともさよならできるかもしれませんね。

アーユルヴェーダ的に考える冷えとは?

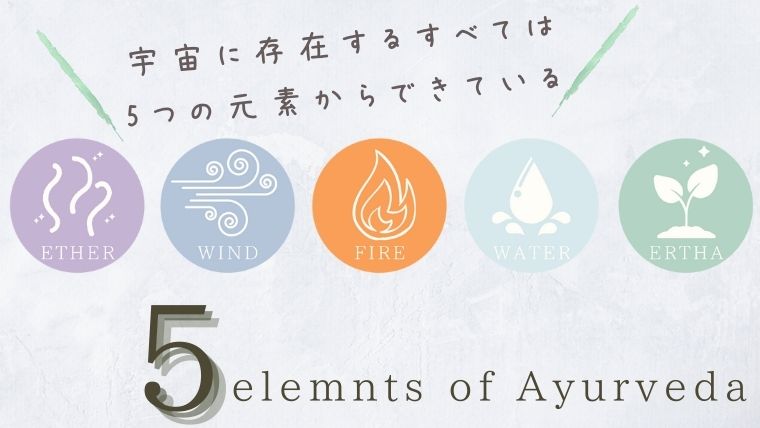

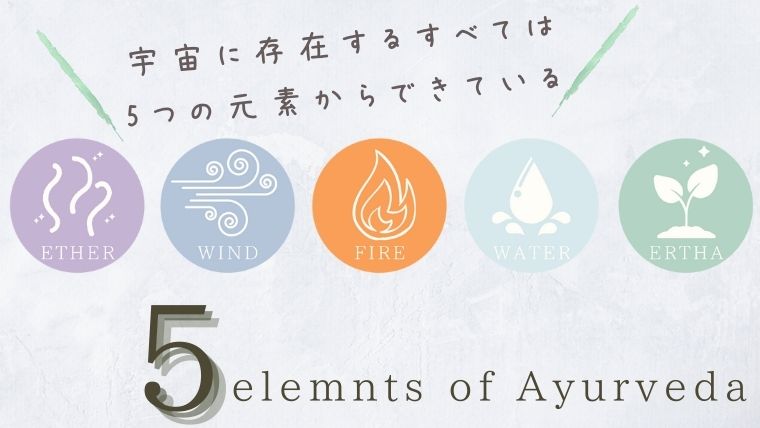

アーユルヴェーダでは、ココロとカラダの基本的な性質を表すドーシャと呼ばれる生命エネルギーがあります。

ドーシャは、ヴァータ・ピッタ・カパの3つの性質から成り立っており、それぞれが持つ性質は異なります。

わたしたち一人一人のドーシャは違い、その人にとって最適な状態にととのえることよって、ココロとカラダが健やかに保たれ快適に過ごすことができるようになります。

ドーシャは、人間のみならず動物や物質、時間や季節など・・・

すべてのものに存在すると考えられています。

ドーシャは季節にも当てはまります。

秋から冬にかけては、ヴァータの冷たさや乾燥が特徴となるヴァータの季節です。

特に、雪が少ないエリアでは、ヴァータによる冷えや乾燥傾向が高まります。

もともとヴァータの傾向にある方はヴァータがますます助長されます。

また、ヴァータは年齢を重ねるにつれて強まっていきます。

アーユルヴェーダでは、「同質が同質を増やし、異質は減らす」という法則があり、その法則を上手に活かしながらバランスをととのえていきます。

乾燥してるもの、冷たいものがヴァータを増やす!?

異質=『カラダを潤し温める生活習慣』を心がけることが大切です!

冷え症改善には、ヴァータをコントロールすることがキーポイントです!!

ヴァータをおさえる具体的なセルフケアとは?

そのポイントをお伝えしていきますね。

カラダを温めましょう

カラダが冷えていると血流が悪くなり、代謝の低下やむくみが引き起こされます。

温活グッズを取り入れる、ゆっくり湯船にはいるなど、カラダを外側から温めることも大切です。

カラダを温めるものを食べましょう

ヴァータは乾燥して冷たい性質があるので、ヴァータと反対の質の食べ物、すなわち、油分のあるもの、温かいもの、重いものを食べることが大切です。

- 旬のもの

- 作りたての温かい食事

- 蒸す、炊く、煮るなど火を通した食べ物

- ヴァータをおさえてくれる味:甘味、酸味、塩味

- カラダを冷やす生モノやフレッシュジュースなどは避けましょう

- カラダを冷やすと言われてる白砂糖や小麦粉はなるべく控えましょう

- 食物繊維をとりましょう:お腹の調子を整える効果があります

- 体の内側から温めるスパイスの活用:しょうが、ターメリック、シナモン、クローブ、カルダモンetc

カラダの中から温めることが大切です!

白湯もオススメです。

質のよい睡眠を心がけましょう

冬は、夏と比べて長めに寝ることがオススメです。

冬は、夜の時間が長いため、自然のサイクルにあわせると、必然的に睡眠時間が長くなります。

アーユルヴェーダでは日の出の96分前に起きるのがオススメされています。

冬になると寒くなり、夏と同じ代謝量では体温が上がりにくくなるため、エネルギー消費を多くして体温を上げようとします。

体温を維持しようとカラダが熱をつくりだすため、基礎代謝量が増え、他の季節よりもエネルギーを多く消費します。

質のよい睡眠をとって体力の回復を図ることが重要です。

眠りが浅く疲れが取れないなぁ・・・と感じている方へは

休息のヨガと言われるリストラティブヨガや睡眠のヨガと言われるヨガニドラーもオススメです。

オイルマッサージで血行促進

アーユルヴェーダには、アビヤンガといわれるオイルを使ったマッサージがあります。

皮膚から浸透したオイルが、体内に溜まった不要物の排出を促し、身体に滋養を与えてくれます。

一般的には、セサミオイル(太白ごま油)が使われることが多いです。

アビヤンガを日々のセルフケアに取り入れることで、疲れにくく、丈夫でしなやかな身体を作ることができると言われています。

リラックス効果が得られ、睡眠の質が高まり、血流も改善されるため冷え性緩和にもつながります。

毎日行うのがベストですが、難しい場合は、頭、耳、足裏の3点だけでも行ってみてくださいね~

カラダを動かしましょう

寒くなると、全身の血のめぐり=血流が悪くなります。

ついつい寒いと億劫になり、カラダを動かさなくなりがちですが、意識的にカラダを動かすよう心がけてみましょう。

カラダを動かすことで、体温が上がり、新陳代謝も上がり、体内の免疫細胞も活性化します。

どこでも手軽に道具なしに行えるヨガがオススメですよ~

よく眠る

よくカラダを動かす

規則正しい生活

アーユルヴェーダ的冷え対策まとめ

少しずつ日常生活に取り入れてみてくださいね。

- カラダを温めましょう

- カラダを温めるものを食べましょう

- 質のよい睡眠を心がけましょう

- オイルマッサージで血行促進

- カラダを動かしましょう