『腹八分』というコトバ、一度は聞いたことあるのではないでしょうか?

今日は、腹八分の語源の元となっているアーユルヴェーダの食事について、お伝えしていきます。

アーユルヴェーダはいつ日本へ?

アーユルヴェーダは、仏教の広がりとともに奈良時代にやってきたと言われています。

正倉院には、アムラなどアーユルヴェーダで使用される果実やスパイスなどが奉納されています。

- 腹八分

- 食べあわせ

- その土地で取れたものを食べる

これらの言葉はアーユルヴェーダが起源と言われており、日本の食文化へも大きく影響を与えてきました。

腹八分目に医者いらず?

ちほ

ちほ『腹八分目に医者いらず。』ということわざ聞いたことありますか?

腹八分に医者いらず?

腹八分とは?

健康のためには、満腹になるまで食べないで、八分目ぐらいでやめておくのがよい。

という意味です。

食べ過ぎは、肥満や生活習慣病をもたらしてしまいます。

実は・・・

『腹八分目に医者いらず』には、続きがあるそうです。

「腹八分目に医者いらず。腹六分目で老いを忘れる。腹四分目で神に近づく。」

アーユルヴェーダの食事では、胃袋の三分の一は固形物、三分の一は液体、残りの三分の一は消化のためのスペースで食べなさいと言われています。

つまり、腹六分目という事ですね。。。

女性に多いのが

甘いものは別腹と言って、食後のデザートを食べちゃったり

子どもの残したものがもったいないと言って、つい食べ過ぎちゃったり

お腹いっぱいにも関わらず、ついつい食べちゃうことです。

食べ過ぎることで老化が加速するとは・・・

- 体力向上

- 肌ツヤアップ

- 喜びや幸福感を得る

- 長寿 …etc,,

消化不良は万病の元?

『消化不良は万病の元』という言葉を耳にしたことはありますか?

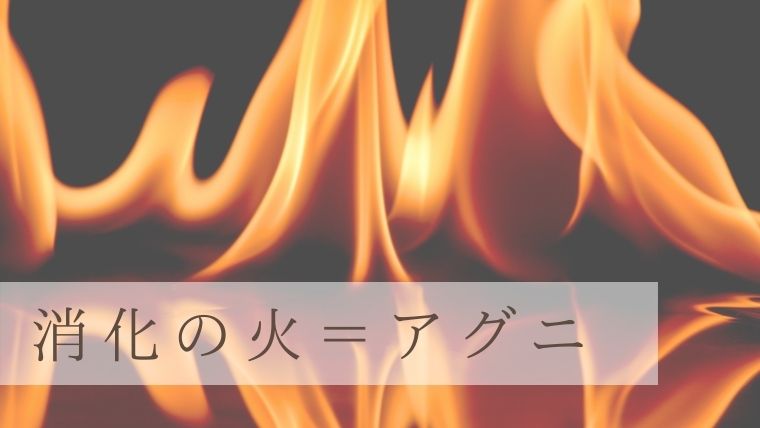

アーユルヴェーダでは健康において、「アグニ」というものを重視します。

アグニとは「消化の火」という意味で、「消化力」のことです。

身体にいいものを取り入れようと食べるもの、飲むものに気をつけている方は多いと思いますが、いいものをどんなに身体に取り入れても、消化吸収がうまくいっていなければ、その効能を十分に得られることはできません。

なので。。。

アーユルヴェーダでは、消化力を高めること、自分の消化力にあった量を食べることが大切と言われています。

飽食の時代、ついつい食べ過ぎてしまいますが、

カラダのためには、ゆっくりよく噛んで満腹中枢を刺激しましょう。

腹八分で消化に負担をかけないようにしましょう♪

アーユルヴェーダ的食事のポイント

アーユルヴェーダでおさえておきたい食事のポイントをお伝えしていますね~

- 空腹になったら食べる

- 作りたてのものを食べる

- 適量を食べる

- 腹八分を心がける

- よく噛んで食べる

- 旬のものをたべる

- 満足感、感謝の気持ち

普段自分で心がけていることはありましたか?

いろいろ書きましたが、最も大切なのは・・・

満足感、感謝の気持ちです。

感謝の気持ちを持ちながら、ゆっくりよくかんで食べる、ちょっぴり意識してみてくださいね。

自分にとっての適量や消化力を見極められるよう自分の食生活を意識して楽しみながら過ごしていただけたらと思います。